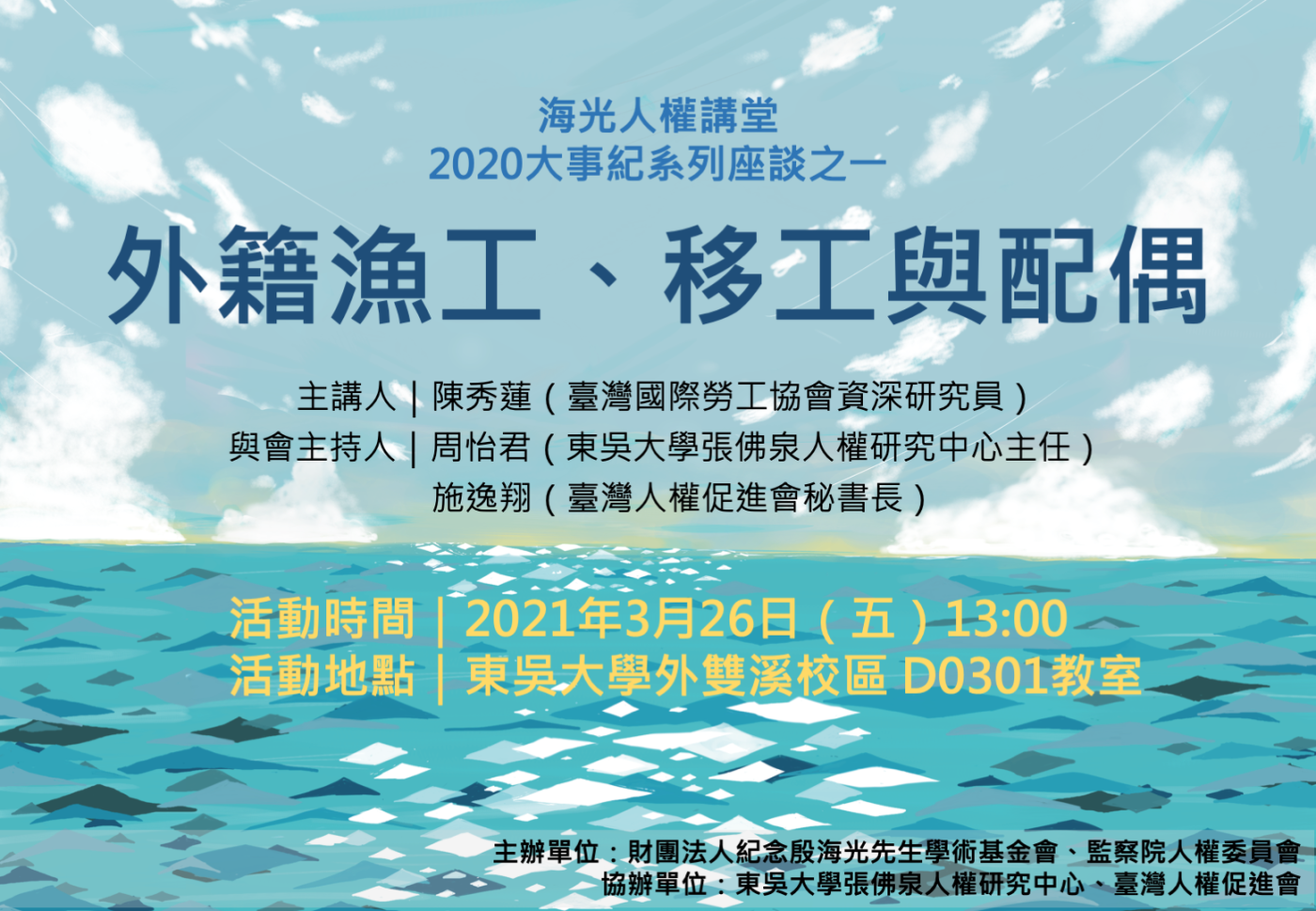

海光人權講堂:外籍漁工、移工與配偶

演講紀錄

最熟悉的陌生人——台灣移工制度及移工處境

由人權中心、殷海光基金會、監察院國家人權委員會合辦的第一場活動,當天參與人數眾多,全場滿座。演講主持周怡君主任,先以經濟全球化,指出台灣亦因應此風潮而於上世紀引入大量低薪的外籍移工,至今已累積高達70萬名移工,然而卻面臨不能自由轉換職業、無法取得永久居留、低薪且沒有勞保、沒有尊嚴的居住環境等問題。

接著由臺灣國際勞工協會(TIWA)資深研究員陳秀蓮主講台灣移工制度及移工處境,舉出不同例子與相關制度的核心問題,說明台灣多年來有關移工制度的缺憾——由於政府對移工政策採以自由化、私有化、去管制化的取向,以致沒管制下而層層外包,漸漸被中介公司壟斷,亦難以尋求其他東南亞國家於當地物色適合移工,無法開拓新的引入來源取代舊有中介。而本地僱主偏好外籍移工比本地勞工耐操,即使成本相近仍會選擇外勞,加劇本地工人就業機會的競爭之下,本地工人與工會極為反對改善有關外籍移工的制度,TIWA協助移工的工作亦經常受到本地人批評和質疑。秀蓮又以他資深的工作經驗,舉出目前移工在台灣面臨的困難處境,包括遭受強制扣薪、沒有休假權、超時工作、遭中介性侵、沒有職災保障等等毫無法例與執法保障的就業處境。秀蓮指出,在台灣從事移工權益的爭取工作,需要以長時間來看待,改善非常緩慢,而改變與否都跟僱主利益有密切關係。

與談的施逸翔回應指出,台灣移工政策的問題重點就是「移工、中介、僱主」的三角關係,他認為該問的問題應是「我們可以做什麼?」來介入這三角關係,從而使政府的移工政策既符合人權標準,又可平衡滿足僱主要求,最終讓移工於台灣成為完整的人;因此他希望大家都可以有意識自問個人層面有何方法,亦期望國家人權委員會思考可做什麼。

最後問答環節,另有意見提出國家政策方面,可參考南韓立法規定國家有義務保障外勞具備能力適應生活;在思考人權意義時,可回歸到基本的生活層面去發想。